@物流同行們,給你講一個(gè)供應(yīng)鏈中臺(tái)的故事

中臺(tái)是這兩年火起來的一個(gè)概念,市面上有關(guān)中臺(tái)的文章很多,但關(guān)于供應(yīng)鏈中臺(tái)的文章卻少之又少,并不是供應(yīng)鏈不適合做中臺(tái),相反,供應(yīng)鏈系統(tǒng)是天然具備中臺(tái)屬性的。筆者想借助一個(gè)故事,聊一聊他眼中的供應(yīng)鏈中臺(tái)。故事是杜撰的,但思想是真實(shí)的,希望和大家一起交流成長(zhǎng)。

說起中臺(tái),從去年的風(fēng)光無限,到今年的跌下神壇,再到現(xiàn)在的回歸理性,正好驗(yàn)證了物理學(xué)中的簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)理論,當(dāng)經(jīng)歷了千人追捧和萬人踐踏以后,如果還能屹然于世,必有其價(jià)值所在,也終將會(huì)回歸其價(jià)值的本質(zhì),達(dá)到均值回歸(所謂均值回歸,指的是無論是低于或高于真實(shí)價(jià)值的狀態(tài),都有向真實(shí)價(jià)值回歸的趨勢(shì),其回歸趨勢(shì)的強(qiáng)度就類似于彈簧,偏離中心越遠(yuǎn),強(qiáng)度就越大)。本篇文章中,講一個(gè)關(guān)于供應(yīng)鏈中臺(tái)的誕生的故事,聊一聊筆者眼中的供應(yīng)鏈中臺(tái),歡迎各位朋友添加木筆好友一起交流~

在電商新零售的整個(gè)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)架構(gòu)中,供應(yīng)鏈無疑是處于后端的一個(gè)極其重要且復(fù)雜的體系,特別是多平臺(tái)多業(yè)務(wù)都需要共用供應(yīng)鏈能力的時(shí)候,它幾乎無處不在卻又深不可測(cè),商品、訂單、庫存、倉儲(chǔ)、物流這些環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,一不留神就會(huì)出現(xiàn)一些隱藏在冰山之下的疑難雜癥,解決起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力,直接影響用戶履約。

于是如何能讓這個(gè)龐然大物以小清新的姿態(tài)呈現(xiàn)給前端各業(yè)務(wù),讓不同的業(yè)務(wù)都能夠共用,且能迅速的接入進(jìn)來,便是供應(yīng)鏈中臺(tái)的職責(zé)了。就像一個(gè)工廠一樣,我們需要將我們復(fù)雜的底層能力進(jìn)行加工、封裝,輸出為業(yè)務(wù)需要的能力,這個(gè)過程便是供應(yīng)鏈中臺(tái)化。

供應(yīng)鏈中臺(tái)并不是憑空出現(xiàn)的,而是隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展慢慢形成的,是一個(gè)慢慢演進(jìn)水到渠成的過程,強(qiáng)扭未必瓜甜,中臺(tái)的建設(shè)也是一個(gè)持續(xù)完善的過程,沒有終點(diǎn)。

言歸正傳,開始講故事了,我們一起來看看Z公司的供應(yīng)鏈中臺(tái)的演化之路。(故事為筆者根據(jù)日常工作杜撰而來,不具備嚴(yán)謹(jǐn)性,若有不合理的地方,各位看官一笑而過即可~)

Z公司創(chuàng)業(yè)之初,主打3C數(shù)碼垂直品類自營(yíng)業(yè)務(wù),為了快速支持業(yè)務(wù)發(fā)展,整個(gè)公司就3套系統(tǒng):業(yè)務(wù)前端APP,運(yùn)營(yíng)后臺(tái)(負(fù)責(zé)所有電商前后臺(tái)的業(yè)務(wù))和一套簡(jiǎn)單的倉儲(chǔ)系統(tǒng)(負(fù)責(zé)商品收發(fā)存退),系統(tǒng)架構(gòu)如下:

▲單業(yè)務(wù)模式下的系統(tǒng)架構(gòu)

由于業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單,運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和倉儲(chǔ)系統(tǒng)都是貼合業(yè)務(wù)自行訂制的,所以調(diào)整起來非常方便。但隨著業(yè)務(wù)的逐漸壯大,平臺(tái)上用戶越來越多,單純的3C品類已經(jīng)無法滿足某些用戶的訴求了,于是公司開始擴(kuò)品類,讓用戶在平臺(tái)上有更多的選擇,同時(shí)提升平臺(tái)的銷量。

為了快速試錯(cuò),各新品類的業(yè)務(wù)之間除了共用前端APP入口和用戶,后臺(tái)業(yè)務(wù)完全自由發(fā)展,怎么快怎么實(shí)現(xiàn),于是照搬3C業(yè)務(wù),每條業(yè)務(wù)很快都有了自己的運(yùn)營(yíng)后臺(tái),自己的倉儲(chǔ)系統(tǒng)。不久以后,系統(tǒng)架構(gòu)成了這樣:

▲各業(yè)務(wù)各自為陣的系統(tǒng)架構(gòu)

新業(yè)務(wù)拓展很成功,訂單量快速的增長(zhǎng)了起來。但與此同時(shí),公司也出現(xiàn)了一系列的供應(yīng)鏈問題:

(1)每個(gè)業(yè)務(wù)新起以后,都需要自己從前端到供應(yīng)鏈末端搭建整套系統(tǒng),資源嚴(yán)重浪費(fèi)。

(2)每個(gè)業(yè)務(wù)都是自己兼職做供應(yīng)鏈,各自為政,自己制定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)水平參差不齊,極度影響用戶體驗(yàn)。

(3)各個(gè)業(yè)務(wù)之間沒有打通,無法資源共享形成規(guī)模效應(yīng),供應(yīng)鏈成本居高不下。

意識(shí)到這樣發(fā)展下去以后,平臺(tái)口碑會(huì)越來越差,成本也居高不下,于是高層決策:

(1)成立交易中臺(tái)團(tuán)隊(duì),主要負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)線交易、支付、商品條線的整合與收攏,各業(yè)務(wù)后臺(tái)只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)端的邏輯。一些交易無法承接的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),仍然采用從倉儲(chǔ)系統(tǒng)獲取的機(jī)制不變。

(2)后端單獨(dú)成立供應(yīng)鏈部門,招聘專業(yè)的倉儲(chǔ)團(tuán)隊(duì),將供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)(采購(gòu)、倉儲(chǔ)、配送等)做整合,同時(shí)研發(fā)了一套標(biāo)準(zhǔn)的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng),新開的倉庫全都用這套標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。

于是,新的系統(tǒng)架構(gòu)變成了這樣:

▲交易中臺(tái)誕生的系統(tǒng)架構(gòu)

這樣的架構(gòu)似乎解決了業(yè)務(wù)問題,因?yàn)樗麄兘K于可以擺脫復(fù)雜的后端邏輯,集中火力攻打業(yè)務(wù)了。但隨之而來的問題是,供應(yīng)鏈側(cè)跟著業(yè)務(wù)的節(jié)奏變化太快,也越來越復(fù)雜,每次業(yè)務(wù)的調(diào)整如新開倉庫、增加拆單合單邏輯等,交易中臺(tái)都需要跟著調(diào)整,只要一次沒有通知到位,必然出現(xiàn)商品、庫存、訂單下發(fā)等一系列問題,任何一次庫房的倉儲(chǔ)系統(tǒng)出現(xiàn)調(diào)整,都需要交易跟著變動(dòng),真是苦不堪言。

這樣發(fā)展下去當(dāng)然不行呀,從架構(gòu)合理性上來說,交易中臺(tái)應(yīng)該更聚焦交易業(yè)務(wù),供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)應(yīng)該在供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成閉環(huán),不應(yīng)該讓交易過多干預(yù)倉儲(chǔ)的邏輯。

于是,各位產(chǎn)品和技術(shù)大拿根據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀,對(duì)后端系統(tǒng)邊界做了劃分,系統(tǒng)架構(gòu)再一次梳理后進(jìn)行調(diào)整,便出現(xiàn)了訂單履約中心、中央庫存和倉儲(chǔ)交互中心3個(gè)系統(tǒng):由訂單履約中心和中央庫存與交易進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)接口的交互(訂單負(fù)責(zé)履約調(diào)度,中央庫存負(fù)責(zé)所有倉儲(chǔ)系統(tǒng)的庫存調(diào)度);由倉儲(chǔ)交互中心與各個(gè)倉儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接,以此保證信息上下傳的標(biāo)準(zhǔn)化;交易無法承接的業(yè)務(wù)(比如庫存、退貨),也支持業(yè)務(wù)直接與履約中心和中央庫存交互。

這樣供應(yīng)鏈中臺(tái)的雛形就出來了,所有供應(yīng)鏈引起的差異和調(diào)整都能在供應(yīng)鏈系統(tǒng)內(nèi)部完成,對(duì)交易和業(yè)務(wù)無感知,同時(shí)供應(yīng)鏈體系可以同時(shí)承接多個(gè)上游業(yè)務(wù)了。

▲供應(yīng)鏈中臺(tái)初長(zhǎng)成

這樣的系統(tǒng)架構(gòu)更加合理了,然而天下太平的盛況并沒有持續(xù)太久,業(yè)務(wù)嘗到中臺(tái)帶來的甜頭以后,又對(duì)供應(yīng)鏈提出了更高的要求:“你們整個(gè)后端的邏輯都太復(fù)雜了,我們接入時(shí)還要了解你們每一個(gè)系統(tǒng)的邏輯,好費(fèi)勁哦,能不能更簡(jiǎn)單點(diǎn),不要讓我們對(duì)接這么多系統(tǒng)?”。

你們是為公司創(chuàng)造收益的,是我們的衣食父母,所以服務(wù)好你們,解決你們的痛點(diǎn)就是我們中臺(tái)的職責(zé)所在。于是,為了給業(yè)務(wù)更簡(jiǎn)單的接入體驗(yàn),供應(yīng)鏈的各位產(chǎn)研達(dá)人們?cè)俅翁ど狭思軜?gòu)優(yōu)化的征程,這回算是真正的供應(yīng)鏈中臺(tái)了,我們把供應(yīng)鏈各系統(tǒng)的功能拆散,再按照業(yè)務(wù)訴求組裝成標(biāo)準(zhǔn)化中臺(tái)服務(wù),以便讓業(yè)務(wù)更便捷的接入,例如訂單取消服務(wù),在供應(yīng)鏈內(nèi)部需要訂單履約中心、中央庫存、倉儲(chǔ)系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),現(xiàn)在只需要中臺(tái)提供一個(gè)接口給業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用就能立馬告知取消成功或失敗的結(jié)果,難度系數(shù)降低100%。

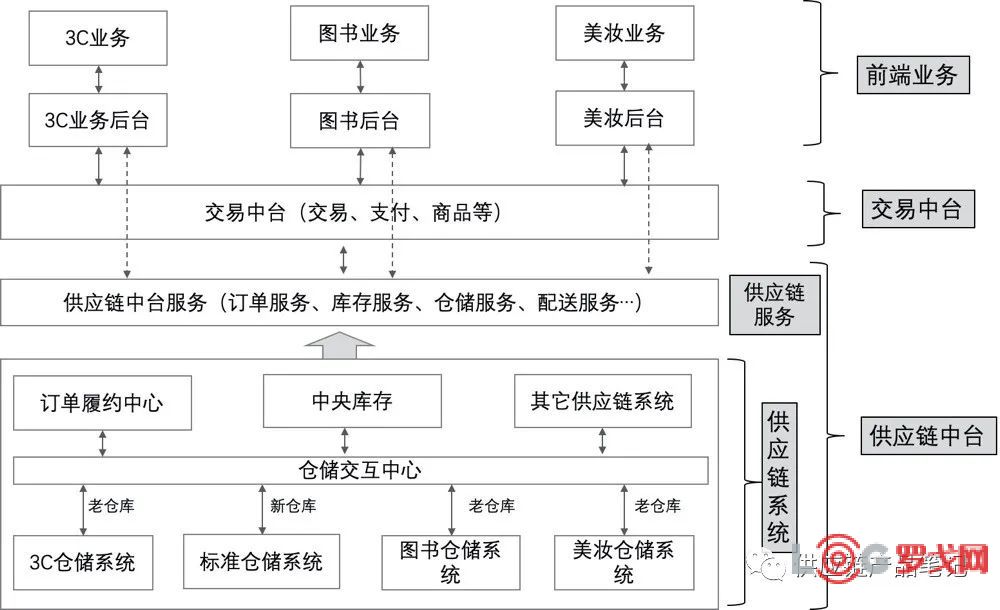

升級(jí)完的系統(tǒng)架構(gòu)變成了這樣:

▲標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈中臺(tái)模式

現(xiàn)在所有的業(yè)務(wù)都已經(jīng)接入了供應(yīng)鏈中臺(tái)了,這回應(yīng)該可以舒坦一陣子了吧!正當(dāng)供應(yīng)鏈產(chǎn)研的同學(xué)們沉浸在勝利的喜悅中的時(shí)候,又接到一個(gè)新的項(xiàng)目:公司要在其它平臺(tái)上開店了,商品、訂單、庫存需要打通,期望一個(gè)月上線……

好吧,這是一個(gè)合理的需求,似乎無法反駁,剛好我們的供應(yīng)鏈中臺(tái)經(jīng)過一番沉淀以后,似乎只需要增加一個(gè)“平臺(tái)”的屬性,就能夠跨過自營(yíng)業(yè)務(wù),服務(wù)于其它平臺(tái)了,對(duì)于后端供應(yīng)鏈來說,自營(yíng)和三方的平臺(tái)無非只是兩個(gè)不同的接入方而已(當(dāng)然自營(yíng)是親爹,我們會(huì)有更多的VIP權(quán)限開放啦)。

于是供應(yīng)鏈中臺(tái)很快就完成了調(diào)整,成功的將三方平臺(tái)的業(yè)務(wù)接入進(jìn)來了。由于每個(gè)銷售平臺(tái)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、訂單樣式、庫存形態(tài)不盡相同,總不能讓好不容易穩(wěn)定的供應(yīng)鏈中臺(tái)再為每個(gè)平臺(tái)適配一回吧?

為解決這個(gè)問題,又引進(jìn)了一個(gè)平臺(tái)交互中心系統(tǒng),主要與外部平臺(tái)對(duì)接,將每個(gè)平臺(tái)的差異性放在這一個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理以后,再與供應(yīng)鏈中臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,這樣中臺(tái)內(nèi)部就不用受到平臺(tái)業(yè)務(wù)差異的影響了。反向與各平臺(tái)交互的時(shí)候,也是同樣在這一層進(jìn)行反向輸出。

系統(tǒng)架構(gòu)變成了醬紫:

▲跨平臺(tái)的供應(yīng)鏈中臺(tái)模式

故事講到這里似乎圓滿結(jié)束了,然而業(yè)務(wù)的發(fā)展并不像電視劇一樣會(huì)有劇終。如同我們?cè)O(shè)計(jì)所有的B端系統(tǒng)一樣,始于業(yè)務(wù)發(fā)展,也終將止于業(yè)務(wù)發(fā)展,供應(yīng)鏈中臺(tái)不斷的沉淀,帶來的是系統(tǒng)架構(gòu)的日益復(fù)雜和人員組織的增加,比創(chuàng)業(yè)之初臃腫多了,對(duì)于已經(jīng)有接入先例的業(yè)務(wù),我們當(dāng)然能夠快速應(yīng)對(duì),體現(xiàn)中臺(tái)的威力,但這一天出了意外......

原因是業(yè)務(wù)方帶來了一個(gè)新的業(yè)務(wù)模式,目前供應(yīng)鏈所有的底層能力都無法支持,一旦調(diào)整起來,工程量巨大,還會(huì)影響其它已穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。各方評(píng)估以后的最終結(jié)論是:為快速試錯(cuò),業(yè)務(wù)側(cè)產(chǎn)研決定自行搭建一套運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈體系。一切又回到了如同企業(yè)剛發(fā)展之初那樣…...

這是一個(gè)周而復(fù)始的故事,Z公司在不斷發(fā)展的過程中誕生了供應(yīng)鏈中臺(tái),并將供應(yīng)鏈能力逐漸沉淀,為更多的業(yè)務(wù)賦能,但由于新模式的接入和系統(tǒng)架構(gòu)的日漸復(fù)雜,供應(yīng)鏈中臺(tái)最終又成為了業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。中臺(tái)是把雙刃劍,使用得當(dāng)了會(huì)產(chǎn)生極大的價(jià)值,但若使用不當(dāng)反而會(huì)連累業(yè)務(wù),因?yàn)樗⒉蝗f能。

在木筆看來,中臺(tái)更多的是一種思想,其本質(zhì)是復(fù)用和共享,指導(dǎo)我們將復(fù)雜的場(chǎng)景抽象化,將通用的功能復(fù)用。從表現(xiàn)上看,它可以是一個(gè)系統(tǒng),也可以是一群跨系統(tǒng)的合集,還可以是某個(gè)系統(tǒng)中的一個(gè)小模塊,甚至可以連系統(tǒng)都不是,只是一種業(yè)務(wù)形態(tài)均可,只要能夠快速的應(yīng)對(duì)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,我們都可以稱之為中臺(tái)化。

最后,總結(jié)一下哪些企業(yè)適合搭建供應(yīng)鏈中臺(tái):

(1)多平臺(tái)、多業(yè)務(wù)形態(tài),業(yè)務(wù)共性大的企業(yè)

(2)多倉配形態(tài),需要標(biāo)準(zhǔn)化輸出的企業(yè)

(3)模式清晰、業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)

(4)大老板支持的企業(yè)(不是開玩笑,這點(diǎn)最重要,中臺(tái)建設(shè)往往涉及到多部門協(xié)作,沒有大老板支持,是很難的)

相關(guān)新聞:

- 【商務(wù)合作】大型建材倉儲(chǔ)物流園區(qū)需要采購(gòu)相

- 雙11全平臺(tái)交易額超7000億、看看這幾天物流相

- 物流賽道的資本布局和其背后的邏輯

- 民航局:支持航空貨運(yùn)企業(yè)從單一承運(yùn)人向物流集

- 交通運(yùn)輸部出臺(tái)進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称肺锪饕咔榉揽丶夹g(shù)

- 一家物流公司如何變成“軟件公司”

- 京東物流聯(lián)合中鐵集裝箱探索“移動(dòng)倉庫”運(yùn)輸

- 87家星級(jí)冷鏈物流企業(yè)名單出爐

- 11.11京東物流開放業(yè)務(wù)增長(zhǎng)102%,智能供應(yīng)鏈驅(qū)

- 快遞量6.75億件!智能快遞柜助力2020年雙十一物

0條評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論推薦資訊

全國(guó)預(yù)制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服

- 國(guó)家郵政局:上半年快遞業(yè)務(wù)收入完成6530億元,

- 國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布2024年國(guó)家骨干冷鏈物流

- 商務(wù)部外貿(mào)司負(fù)責(zé)人解讀《關(guān)于拓展跨境電商

- 以責(zé)任落實(shí)筑牢交通運(yùn)輸安全防線

- 2024年端午假期全國(guó)郵政快遞業(yè)攬投快遞包裹2

- 交通運(yùn)輸領(lǐng)域七大行動(dòng)促進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新

- 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布商貿(mào)流通領(lǐng)域提升支付便

- 2024年度農(nóng)產(chǎn)品骨干冷鏈物流重點(diǎn)縣(重點(diǎn)市)建

- 中歐班列累計(jì)開行9萬列

- 關(guān)于舉辦“全國(guó)預(yù)制菜品牌供應(yīng)鏈與冷鏈服務(wù)

熱門點(diǎn)擊排行

- ·物流企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:精準(zhǔn)匹配人車貨 技術(shù)創(chuàng)

- ·我國(guó)智能航運(yùn)發(fā)展迅速 相繼突破航行關(guān)鍵核

- ·中共二十屆三中全會(huì)公報(bào):健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)

- ·商務(wù)部財(cái)務(wù)司負(fù)責(zé)人解讀《關(guān)于加強(qiáng)商務(wù)和金

- ·財(cái)經(jīng)觀察:貨物貿(mào)易創(chuàng)歷史同期新高 增長(zhǎng)動(dòng)能

- ·天津印發(fā)方案打造世界一流自由貿(mào)易園

- ·新疆加快建設(shè)烏魯木齊國(guó)際航空樞紐

- ·黑龍江辦理運(yùn)輸企業(yè)“一件事”許可超四千件

- ·交通運(yùn)輸行業(yè)壓實(shí)責(zé)任強(qiáng)化巡查排險(xiǎn)

- ·深中通道車流量超200萬輛次